今月の独り言

2017年の終わり

今年も押し迫りました。

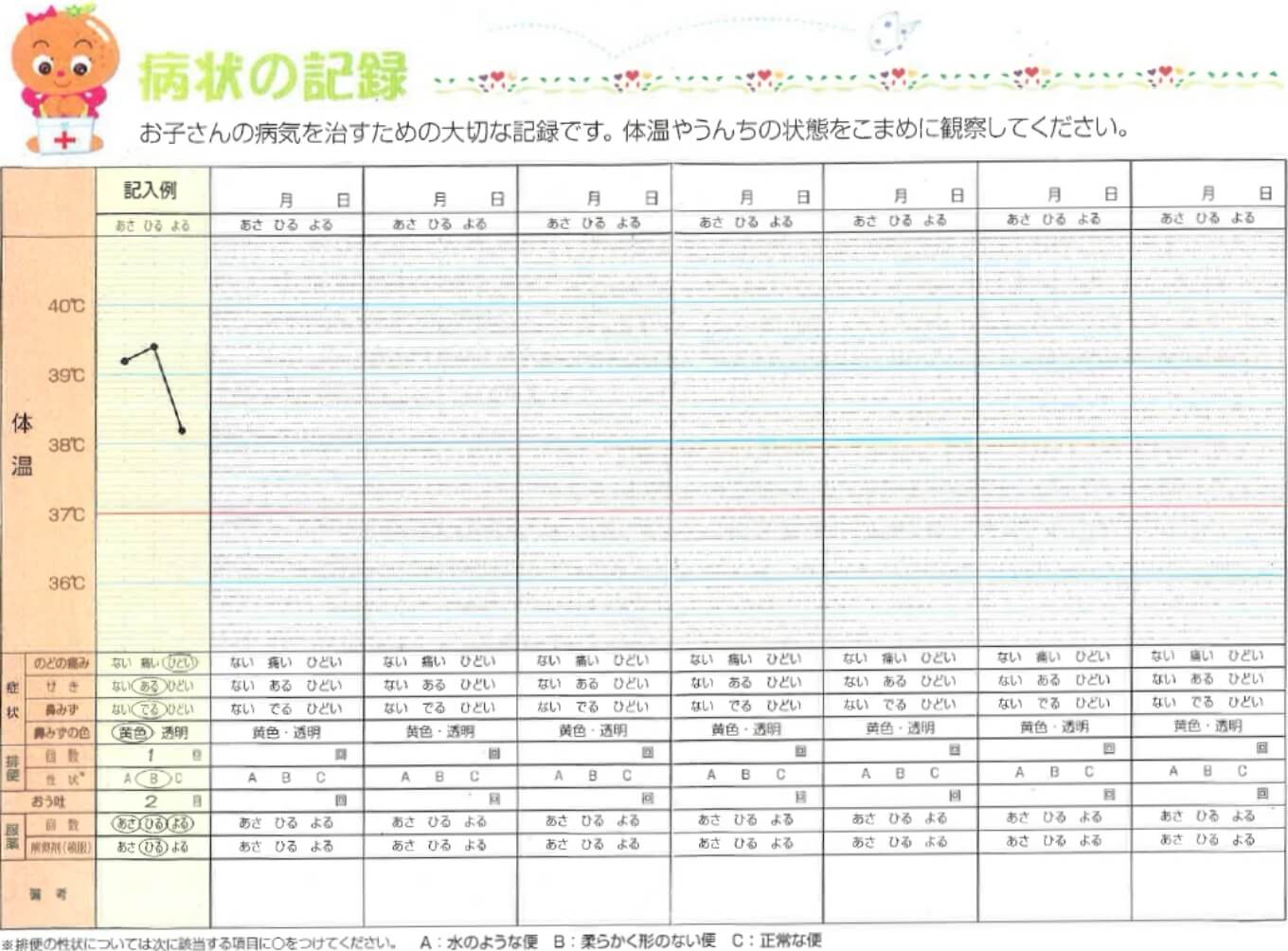

昨日、今年の診療を終了しました。RS感染で熱が続いていた子や、ゼイゼイが続いていた子もいましたが、なんとか入院になることもなくすみました。インフルエンザも局地的に発生していますが、大流行になるのは年明けと思われます。

今年は公私ともに節目の年でした。何年ぶりかにアレルギー教室を再開しました。以前は全部自分で決めてスライド作って企画してスタッフを指導して、となかなか大変でした。今回は、中津病院で患者さんの指導や教室や、また自治体のアレルギー相談もしている海老島先生が中心になって企画してくれ、PAE(小児科アレルギーエデュケーター)の看護師も今年から来てくれたのでずいぶん助かりました。患者さんのお母さんたちがたくさん参加してくれて、いろんな質問が出て、アレルギーの病気について正しい知識を持って治療・生活改善をする、という教室の目的が達成できたかなと思ってます。

開業当時から診察室の机の上にいた小さなぬいぐるみのカエルちゃんがしばらく行方不明で心配してて、このHPにも「捜してます」の掲示を出したのですが、クリスマスの朝に帰ってきました。誰かにくっついていって、森川薬局でしばらくお世話になっていたようです。帰ってきてほっ!

当クリニックの玩具や絵本・本はすべて私が選んだものです。子どもたちが喜んでくれて夢中になれるものをいつも探しています。最近は家の片付けをしたら、息子の小さいころのおもちゃがいろいろ出てきたのでクリニックに持ってきました。恐竜の好きな子、ミニカーが好きな子、ぬいぐるみのワニやペンギンやカメを抱きしめて診察室に入ってくる子、いろいろですが皆がクリニック内で楽しく過ごしてくれるのがうれしいです。

また来年もよろしく。子どもたちとご家族のお役にたつべく、スタッフ一同、がんばります!!

カエルちゃん行方不明

指名手配写真のつもりですが、頭しか映ってませんね。

アレルギー最先端事情

先週の週末は、宇都宮で小児アレルギー学会でした。

子どものアレルギーの病気は増えているので、専門医でなく、一般の小児科の先生や開業医の先生もたくさん勉強に来ています。今回私なりに重要と思ったトピックスは、

1)小児気管支喘息のガイドラインが5年ぶりに改訂されました。ガイドラインというのは、最近いろんな医学分野・病気について出されています。その分野に専門でない医師でも、病気の重症度によってその病気をこんな治療で治していきましょうという基本的な治療のしかたが書かれているのです。今回は、乳児喘息といって赤ちゃんの喘息を特別に分けていたのを、乳幼児喘息として、5歳以下をまとめて考えましょうとか、その子どもたちの発作の時の吸入の薬の量をこのくらいにしましょうとか、いろんな変更がありました。最近寒くなって風邪が増えたせいか、喘息の発作が多く、喘息の治療をちゃんとしたいといってこられる初診の患者さんも増えています。

2)アレルギーの治療は、アレルゲンを避ける(食べ物なら除去する、ダニなら掃除するなど)、アレルギー反応を抑える薬を使用する、というのが主だったのですが、いずれも根本的な解決になりません。それで、最近は「免疫療法」が盛んになってきました。これは、アレルゲンを少しずつ体内に入れて、慣らしていく、耐性をつける、という考え方です。子どもの食物アレルギーが、食べていくうちにだんだんよくなることは昔からわかっていましたが、食物を少しずつ計画的に食べてならしていくのを「経口免疫療法」といいます。食べていくことで食べられるようになるのです。昨今増えてきたスギの花粉症を治すために、スギのアレルゲンの入った液体や錠剤を毎日口に含んで慣らしていくのを「舌下免疫療法」といって、現在は12歳以上しか使えないし長期間続けなければなりませんが、効果はかなりいいようで、症状は軽くなるし、薬をずいぶん減らせます。ダニのアレルゲンを皮下に注射して慣らしていく「経皮免疫療法」というのもあります。日本ではずいぶん遅れているのですが、これから免疫療法は増えていくと思われます。

3)この数年いろんな研究がされてわかってきたことは、赤ちゃんに多い食物アレルギーは多くは皮膚の湿疹があることで感作(アレルギーの抗体が体内にできること)が起こる、ということ。ですから、乳児期早期の赤ちゃんの湿疹はステロイドを使ってでも短期間によくすると、食物アレルギーにならないのです。もうひとつは、早く食べさせたほうが食物アレルギーは起こりにくいということです。昔のように湿疹があるから、あるいは卵アレルギーの抗体があるから卵はやめておきましょう、というのではなく、少しずつでいいから早くから卵をたべさせたほうがいいと、学会でも提言を出しているのです。

アレルギーの研究や治療はどんどん進んで変わってきています。うちはアレルギー専門医療を行うクリニックなので、医師も看護師も最先端の医療を勉強して実践し、患者さんのお役にたちたいと思っています。

待ち時間

待ち時間 TEL

TEL